發姣、姣婆、姣屎燉燉⋯⋯一大堆形容女子發情、充滿騷味的詞都離不開一個「姣」字。現今以「姣」形容女子大多帶點貶義,但「姣」字之初的用法,卻跟現在大相逕庭。

一,「姣」的本義

「姣」字講就講得多,哪個字才是「姣」的本字呢?其實很多粵語口語字都是來自上古漢語,不過找出語源要費一番工夫。我認為「姣」的本字就是「姣」。先看看古代典籍「姣」的本義,再看「姣」字如何演變成今義。

《詩經.月出》:「佼人憭兮。」

《釋文》:「佼,字又作姣。」

揚雄《方言》:「秦晉之間,凡好而輕者謂之娥。自關而東河濟之間謂之媌,或謂之姣。」

《說文解字》:「姣,好也。」

按古代字書記載,「姣」的美好的意思。而《詩經.月出》的「佼」又寫作「姣」,所以《詩經.月出》的「佼」也解作美好。粵語的「姣」字,最早可以追溯自《詩經.月出》。不過古代字書只將「姣」字解作美好,語義稍為空泛,究竟「姣」是哪一種美好呢?這就要看「姣」字的其他用例。

《荀子.非相》:「古者桀紂長巨姣美,天下之傑也。」

《史記.蘇秦列傳》:「前有樓闕軒轅,後有長姣美人。」

《風俗通義.窮通》:「淮陰少年有侮信者,曰:『君雖姣麗,好帶長劍。』」

《說文解字注》:「姣謂容體壯大之好也。」

以上列舉「姣」字的用例,主要形容男子。《荀子.非相》所說為桀紂,是夏朝商朝的亡國之君;《風俗通義.窮通》所說的是淮陰侯韓信;只有《史記.蘇秦列傳》所說為泛指美人。而《荀子.非相》中「長巨」「姣美」對言,《史記.蘇秦列傳》「長」「姣」對言,「姣」的本義應該是身材高大之美。所以段玉裁說「姣」是「容體壯大之好」,所以此字形容男女也可。「姣」後來才引伸出美麗之義,這才專指女性之美。「姣」為身材高大之美,這不單可形容男子,也可形容女子,最早見於《詩經.碩人》。

《詩經.碩人》:「碩人其頎。」(碩人指衛莊公夫人莊姜)

《詩經.猗嗟》:「頎而長兮。」(此詩應是詠魯莊公)

《碩人》所詠的是衛莊公夫人莊姜,從詩句所載碩人的身世可知(「齊侯之子、衛侯之妻、東宮之妹、邢侯之姨、譚公維私。」)「碩」和「頎」的字義都是「長」,此用其引伸義「高大」,可以古代以女子高大為美。《猗嗟》記載某貴族射箭百步穿楊的英姿,詩中的貴族就算不是魯莊公,也肯定是一名男子。此詩讚美他「頎而長兮」,也是讚美這位貴族身材高大。結合上述文獻,「姣」的本義應該是身材高大之美,男女通用。

二,「姣」的引伸義

後來「姣」字引伸出女子美貌之義,已見揚雄《方言》(好而輕者,或謂之姣)。而「姣」字又有另一個引伸義,應解作淫邪。

《左傳.襄公九年》:「棄位而姣,不可謂貞。」

《杜注》:「姣,淫之別名。」

《釋文》:「姣,戶交反。」

《正義》:「今時俗語謂淫為姣,故以姣為淫之別名。」

除了杜預的《注》外,也有唐朝初年的俗語為例(《左傳正義》作於唐朝初年),可以證明「姣」字有「淫」的意思。粵語「發姣」,意思類近「發情」,「發姣」之「姣」的語義,應該就是源自《左傳.襄公九年》「棄位而姣」的「姣」。順帶一提,《釋文》說「姣」是「戶交反」,這和《廣韻》記載的「胡茅切」同音,對應粵語的「姣」hau4音。

三,語音演變

粵語「姣」:hau4

《左傳釋文》:「姣,戶交反。」

《廣韻》音:胡茅切(匣母肴韻二等開口)

「姣」是中古匣母字,匣母字演變至粵語有其規律。如果中古音是一等或二等開口字,就演變成粵語的/h/聲母。如果是其他介音,即四等字(不論開合),以及一二等合口音,就演變成粵語的零聲母。「姣」字是中古二等開口字,演變成粵語的/h/聲母很合理。不合理的是,「爻」「肴」二字中古音和「姣」字同音,所以「爻」「肴」粵語應該也是hau4。不過口語中「爻」「肴」二字讀au4音,失去了/h/聲母;或者讀ngau4,增生了ng聲母。唯一的解釋是,「爻」「肴」的au4是避諱音,由於「姣」是貶義詞,所以同音字都要改變讀音。如同「溝」和粗口同音,所以聲母由k轉變為kh。而ng聲母是在失去/h/聲母後添加上去的,例如「愛」字本讀oi3,有時讀成ngoi3一樣。

《廣韻》「姣」字有另一讀,為古巧切(見母巧韻二等開口),讀音和狡猾的「狡」一樣,和發姣的「姣」無關。

四,「姣」的本字是「鱟」嗎?

香港網絡大典就有另一個講法,認為「姣」字的正字是「鱟」,這當然是錯的,我將兩個字的語音及字義分別列出,便知其謬。

鱟,胡遘切,粵音「後」。

《山海經註》:「鱟,魚形,靑黑色,十二足,長五六尺,似蟹。」

姣,胡茅切,粵音「效」陽平聲。

《說文解字注》:「姣謂容體壯大之好也。」

「鱟」的讀音是「後」,「姣」字的讀音便是發姣的「姣」,從讀音上看,「鱟」和「姣」讀音不同,所以「鱟」不是「姣」的本字。「鱟」是一種魚,「姣」是形容美貌,從語義來看,「鱟」不是「姣」的本字。所以「鱟」絕不是「姣」的本字。

一,「姣」的本義

「姣」字講就講得多,哪個字才是「姣」的本字呢?其實很多粵語口語字都是來自上古漢語,不過找出語源要費一番工夫。我認為「姣」的本字就是「姣」。先看看古代典籍「姣」的本義,再看「姣」字如何演變成今義。

《詩經.月出》:「佼人憭兮。」

《釋文》:「佼,字又作姣。」

揚雄《方言》:「秦晉之間,凡好而輕者謂之娥。自關而東河濟之間謂之媌,或謂之姣。」

《說文解字》:「姣,好也。」

按古代字書記載,「姣」的美好的意思。而《詩經.月出》的「佼」又寫作「姣」,所以《詩經.月出》的「佼」也解作美好。粵語的「姣」字,最早可以追溯自《詩經.月出》。不過古代字書只將「姣」字解作美好,語義稍為空泛,究竟「姣」是哪一種美好呢?這就要看「姣」字的其他用例。

《荀子.非相》:「古者桀紂長巨姣美,天下之傑也。」

《史記.蘇秦列傳》:「前有樓闕軒轅,後有長姣美人。」

《風俗通義.窮通》:「淮陰少年有侮信者,曰:『君雖姣麗,好帶長劍。』」

《說文解字注》:「姣謂容體壯大之好也。」

以上列舉「姣」字的用例,主要形容男子。《荀子.非相》所說為桀紂,是夏朝商朝的亡國之君;《風俗通義.窮通》所說的是淮陰侯韓信;只有《史記.蘇秦列傳》所說為泛指美人。而《荀子.非相》中「長巨」「姣美」對言,《史記.蘇秦列傳》「長」「姣」對言,「姣」的本義應該是身材高大之美。所以段玉裁說「姣」是「容體壯大之好」,所以此字形容男女也可。「姣」後來才引伸出美麗之義,這才專指女性之美。「姣」為身材高大之美,這不單可形容男子,也可形容女子,最早見於《詩經.碩人》。

《詩經.碩人》:「碩人其頎。」(碩人指衛莊公夫人莊姜)

《詩經.猗嗟》:「頎而長兮。」(此詩應是詠魯莊公)

《碩人》所詠的是衛莊公夫人莊姜,從詩句所載碩人的身世可知(「齊侯之子、衛侯之妻、東宮之妹、邢侯之姨、譚公維私。」)「碩」和「頎」的字義都是「長」,此用其引伸義「高大」,可以古代以女子高大為美。《猗嗟》記載某貴族射箭百步穿楊的英姿,詩中的貴族就算不是魯莊公,也肯定是一名男子。此詩讚美他「頎而長兮」,也是讚美這位貴族身材高大。結合上述文獻,「姣」的本義應該是身材高大之美,男女通用。

二,「姣」的引伸義

後來「姣」字引伸出女子美貌之義,已見揚雄《方言》(好而輕者,或謂之姣)。而「姣」字又有另一個引伸義,應解作淫邪。

《左傳.襄公九年》:「棄位而姣,不可謂貞。」

《杜注》:「姣,淫之別名。」

《釋文》:「姣,戶交反。」

《正義》:「今時俗語謂淫為姣,故以姣為淫之別名。」

除了杜預的《注》外,也有唐朝初年的俗語為例(《左傳正義》作於唐朝初年),可以證明「姣」字有「淫」的意思。粵語「發姣」,意思類近「發情」,「發姣」之「姣」的語義,應該就是源自《左傳.襄公九年》「棄位而姣」的「姣」。順帶一提,《釋文》說「姣」是「戶交反」,這和《廣韻》記載的「胡茅切」同音,對應粵語的「姣」hau4音。

三,語音演變

粵語「姣」:hau4

《左傳釋文》:「姣,戶交反。」

《廣韻》音:胡茅切(匣母肴韻二等開口)

「姣」是中古匣母字,匣母字演變至粵語有其規律。如果中古音是一等或二等開口字,就演變成粵語的/h/聲母。如果是其他介音,即四等字(不論開合),以及一二等合口音,就演變成粵語的零聲母。「姣」字是中古二等開口字,演變成粵語的/h/聲母很合理。不合理的是,「爻」「肴」二字中古音和「姣」字同音,所以「爻」「肴」粵語應該也是hau4。不過口語中「爻」「肴」二字讀au4音,失去了/h/聲母;或者讀ngau4,增生了ng聲母。唯一的解釋是,「爻」「肴」的au4是避諱音,由於「姣」是貶義詞,所以同音字都要改變讀音。如同「溝」和粗口同音,所以聲母由k轉變為kh。而ng聲母是在失去/h/聲母後添加上去的,例如「愛」字本讀oi3,有時讀成ngoi3一樣。

《廣韻》「姣」字有另一讀,為古巧切(見母巧韻二等開口),讀音和狡猾的「狡」一樣,和發姣的「姣」無關。

四,「姣」的本字是「鱟」嗎?

香港網絡大典就有另一個講法,認為「姣」字的正字是「鱟」,這當然是錯的,我將兩個字的語音及字義分別列出,便知其謬。

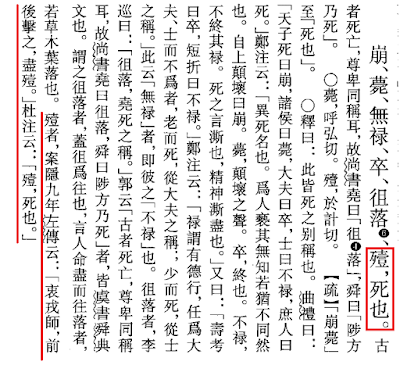

(香港網絡大典「發姣」字條)

鱟,胡遘切,粵音「後」。

《山海經註》:「鱟,魚形,靑黑色,十二足,長五六尺,似蟹。」

姣,胡茅切,粵音「效」陽平聲。

《說文解字注》:「姣謂容體壯大之好也。」

「鱟」的讀音是「後」,「姣」字的讀音便是發姣的「姣」,從讀音上看,「鱟」和「姣」讀音不同,所以「鱟」不是「姣」的本字。「鱟」是一種魚,「姣」是形容美貌,從語義來看,「鱟」不是「姣」的本字。所以「鱟」絕不是「姣」的本字。