《中庸》「壹戎衣」舊解以鄭玄為代表。鄭玄注:「戎,兵也。衣讀如殷,聲之誤也, 齊言殷聲如衣。壹戎殷者,壹用兵伐殷也。」不過鄭玄的注解只對了一半。解依作殷,正確,壹戎解作壹用兵刖不確。有學者歸納了此句的三種解釋,第三解最符合文意。「壹戎衣按「殪戎殷」解,譯為「滅亡大商」。如清毛奇齡《四書賸言》云:「《中庸》壹戎衣而有天下,此壹字是殪字,《尚書.康誥》曰:殪戎殷;言滅大殷也。」[注一]

二,壹有滅義

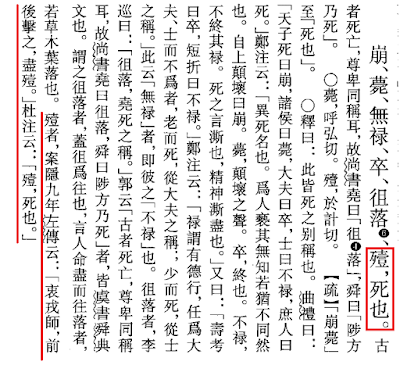

《中庸》「壹戎衣」源自《尚書.康誥》「天乃大命文王殪戎殷」。殪有滅義。《尚書句解》:「天乃大命文王殪滅戎殷。殪,翳。」以殪滅解殪,可證殪有滅義。《小雅.吉日》:「發彼小豝,殪此大兕。」殪訓死,見《爾雅.釋詁》及疏。壹殪只不過是同一個詞語的不同寫法。

(《爾雅注疏》頁六十二,北京大學出版社)

三,盡咸壹三字有滅義及其來源

《左傳.閔公二年》:「盡敵而反,敵可盡乎,雖盡敵,猶有內讒,不如違之。」盡明顯解作動詞,解作滅,而非解作全部。為何盡有滅義呢?我懷疑殲滅一義由全部之義引伸。不妨試用語素來分析。

《僖公二十八年》:「民之情偽,盡知之矣。」

字義:全部。

義素:全部。

《閔公二年》:「盡敵而反。」

字義:殲滅。

義素:全部+消滅。

盡,皆也,本身解作全部。於全部之義之上,再加上消滅的義素,就變成殲滅的意思。咸壹二字情況也相似。

《書.堯典》庶績咸熙。《說文》皆也。

《書.君奭》:「咸劉厥敵。」王引之《經義述聞》:「咸者,滅絶之名。咸劉皆滅也。」

《逸周書.世俘》:「咸劉商王紂。」朱右曾校釋:「咸劉,絶也。」

《禮記.中庸》:「自天子以至於庶人,壹是皆以修身為本。」朱注:「壹是,一切也。」

《禮記.中庸》:「壹戎衣而有天下。」清毛奇齡《四書賸言》云:「《尚書·康誥》曰:殪戎殷;言滅大殷也。」

盡,皆也;引伸出殲滅之意。咸,皆也;再引伸出滅絕之意。壹是,一切也;壹又為滅。可見有皆之意的字,都可以引伸出滅意。

四,詩經「壹發五豝」新解

《詩經.騶虞》:「壹發五豝。」

《詩經.吉日》:「發彼小豝、殪此大兕。」

「壹發」如果按字面解,就是一發箭就射倒五隻小豬,由於不近情理,所以必然要曲為之解。例如毛傳:「虞人翼五豝,以待公之發。」鄭玄和之,曰:「君射一發而翼五豝。」說成「虞人」自己不射,反而作公之輔翼,等待主公去射。除了詩句上看不出「虞人翼五豝」之外,這個解釋也置「壹」於不顧,「壹」變成無字義無作用的虛詞了。如果結合以上所解,「壹」解殲滅,就文通義順。而且《詩經.吉日》的「發彼小豝、殪此大兕」,也給我們提示,發和殪都是動詞,而且意思相近。所以,「壹發五豝」的「壹」只能解射,或者滅。兩者二本相成,打獵時,射箭出去,就能射倒野獸。綜合以上推論,「壹發五豝」就是射倒五隻小豬,「發彼小豝、殪此大兕」,就是射倒小豬和大兕(像犀牛的野獸)。

[注一]見探求《中庸》「壹戎衣」之正解

0 意見:

張貼留言